放弃996成为“景漂”,年轻人在景德镇重新开始

说到景德镇,许多人第一反应是“陶瓷”。这个连名字都带有历史色彩的词,如今正成为一群年轻人选择的生活方式。他们来自不同的地方,有着不同的背景,却选择了同一个地方。年轻人为何而来?如何留下?他们的到来又将怎样改变景德镇的陶瓷产业?带着这些问题,《故乡与世界》采访了四位“景漂”年轻人,探究他们移居景德镇背后的故事,勾勒出一幅文化传统与诗意理想交织的景德镇地图。

——编者按

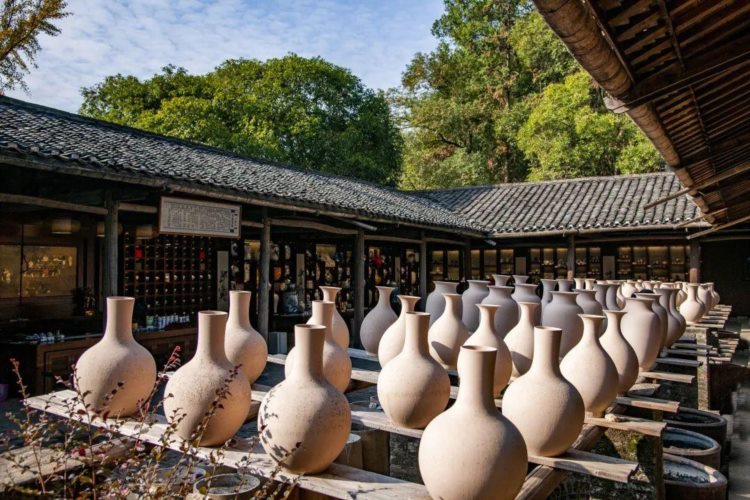

地处赣东北低山丘陵区与鄱阳湖平原的过渡带,景德镇与多数江西城市一样依水而建。昌江自北往南流经市境,这里丰厚的土壤滋养了最早的农耕文化。而在一些西方学者的眼中,景德镇却是“世界上最早的工业城市”。

公元1004年,宋真宗赵恒在与辽国的数月兵戈后,缔结了颇具争议的“檀渊之盟”。为了庆祝来之不易的和平,他将年号改为「景德」,并命令昌南镇烧制一批瓷器以作庆祝。由于那批瓷器“明如镜,薄如纸,声如磬”,昌南便也因此得名“景德镇”。

景德镇如今的转变,也象征着现代中国由“工业社会”转向“后工业社会”的趋势。

曾几何时,顺着丝绸之路,四通八达的河流与江水将景德镇的瓷器带向世界各地。而如今,传统的陶瓷技艺却将来自各地的年轻人带回了景德镇。在生产能力过剩的后工业时代,景德镇正在悄然间完成一场转型 —— 陶瓷不再是一种生活器皿,而是一种价值与文化。来自北上广深的年轻人试图逃离“996”的压迫,在这座蒙上青黛釉色的江南古城开始寻找一种全新的生活方式。

这一回,我们采访了四位“景漂” —— 他们中有辞职学艺的大城市姑娘,有在疫情下开设陶艺工坊的勇敢创业者,有隐居村野的陶瓷艺术家,也有漂洋过海追溯陶艺根源的韩国友人。

以下是他们的故事。

?Mia

变穷了,但是穷的很快乐

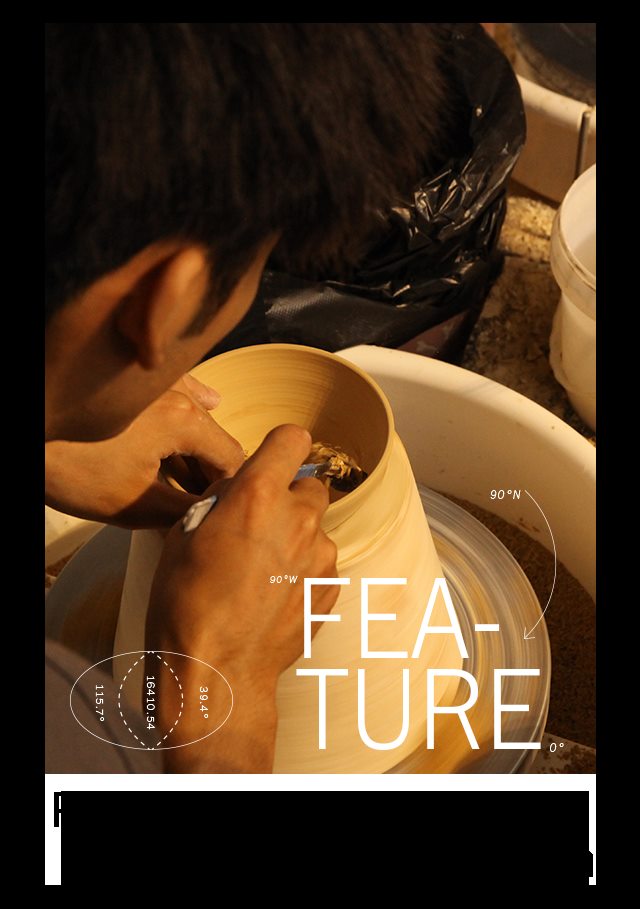

景德镇的冬天很冷,拉坯的时候,泥几乎是冰冷的。在这里,Mia每天的生活按部就班。她不会太早起床,可能花整个早上单纯地打扫房间。每周有三两天,她下午会去给一名青年艺术家做助理。但大多数时候,她都忙于着手自己的陶艺创作。

手指触碰泥巴的质感。

半年前,Mia还是一名朝九晚五的社畜。她受不了“被关在办公室里的感觉”,终于在五月份决定辞职。在大学的手工艺课上,Mia有过零星的陶艺经验,觉得那会是一件能让她沉下心来的事。于是,她在辞职后通宵搜寻相关课程,毅然决定离开上海去景德镇学陶艺。

“我觉得自己当时比较脑热。我在小红书上搜了很多家店,觉得视频可能比照片更直观一点。看到他们家拍的视频还不错,然后氛围挺好的,两个老板又都是帅哥,所以就来了,” Mia说。

Mia正在做陶瓷。

来到景德镇后,事情开始变得简单起来。景德镇很小,每天Mia的生活都局限在围绕着陶瓷的一亩三分地。学陶艺的地方在雕塑瓷厂,里面是大大小小不同的陶瓷店,还有注浆的拉坯的印坯的师傅 —— 一条堪称“一条龙服务”的陶艺产业流水线。如果需要买任何用料或是工具,Mia骑着电瓶车10分钟内都能抵达。生活半径变小了,每天要做的事情也变得很踏实。

“比如说我今天要做盘子,我用这几个成型方式我可以做多少个,我心里有数,我可以达到,” Mia说。“然后你立即就在心里呈现出这一批的效果是怎么样的。在这里你能感受到自己在做事情的状态,有切实的结果和进步。”

自从来景德镇以后,Mia觉得自己的消费欲大大减少了。以前她总会跟风购物,而现在,最多的钱都花在了“材料和泥巴”上。

如今,越来越多像Mia一样的年轻人来到景德镇。他们在这里寻求精神庇护,也为这项传承千年的技艺带来创新。在陶溪川文创街区,传统的青花粉彩与年轻艺术家的创新设计并存。Mia觉得,在某种意义上,这是一种手艺的传承与叠新。尽管造型不同,但许多新的陶瓷创意正是由传统技法演变而来。

Mia的陶艺作品。

在来之前,陶艺产业对于Mia是以陶吧的形式存在的。然而在景德镇,她意识到这条产业链不同的可能性。在这里,许多年轻人以创作为生,他们自己创作,然后去集市上售卖。与此同时,也有独立陶艺品牌与集合店为陶艺创作者进行代理,替之寻找销售渠道。

课程结束后,Mia改变了自己的初衷。她没有回上海开陶吧,而是留在了景德镇。她说景德镇的生活是自己所向往的,这样自在的生活更适合自己。但决定留在小城市,难免会经受亲戚长辈的质疑。有些长辈觉得:“一个女孩子为什么要去穷乡僻壤的小地方闯荡,在家里安安稳稳的找一个老公嫁了就行。” 好在,Mia的妈妈十分支持她,她的放手让她有了更多的空间和可能。

Mia与她的陶艺师证书。

“她其实很不希望我离开她身边,但是她还是很尊重我的选择,让我独自来这边闯一下。父母的很多亲朋好友都不理解,她其实替我扛了很多压力,” Mia说。“我在景德镇的很多家当都是我爸妈当时开了7小时的路从上海帮我一起搬过来的 。而且因为我的原因,我妈妈在上海也报了成人陶艺班,和我一起考陶艺师证,一起成长进步。”

现阶段,Mia打算通过作品在一些平台和集市上露露面,一方面是积攒一些人气和曝光度,一方面也是结识与她审美相同的人。

在做陶以外,她会时常与朋友去周边的山里野炊。他们自己捡石头生火,在火堆旁对酒当歌。没有更多的欲望与焦虑,对于这样的生活,Mia觉得自己变穷了,但是穷的很快乐。

?知壹陶艺

从器皿到文化,是陶艺产业发展的必然

2019年11月,尔康与朋友决定在景德镇开设陶艺工坊。从装修到购置设备前前后后一个多月,到了一月初算是正式完工。他们打算去玩上几天然后回家过年,待到年后开业。回家那天,尔康听说武汉爆发了某不知名传染病,80余人感染。没想到这趟归乡之旅,在家一呆就是两个月。刚装修好的工作室就这么晾在那,当时尔康觉得:生意还没开张就要黄了。

在工坊授课的尔康。

“当时我说:‘不行啊,我得回去’。回来的时候从我家到景德镇,航班基本都停了,只有火车。然后我坐火车刚好路过武汉,看到偌大的城市大街上一个人都没有,路上也没有车。到站后还是停了车,没有人上车,也没有人下车,感觉还挺悲伤的,” 尔康说。

回到景德镇后,疫情的阴霾依旧笼罩着全国的旅游业。每天,尔康会抄小道翻到工作室,去做一些自己喜欢的东西。到了四月份,全国陆续解封,气温也逐渐回暖,陆陆续续的有学生过来。随后的五一黄金周,更多的客源来到知壹陶艺,生意一步步好转起来。

工作中的尔康。

时间跳回到19年年初,在博洛尼亚美术学院上完课的尔康决定抽时间去景德镇学习拉坯。他在大学时接触过陶瓷,但欠缺拉坯方面的经验,于是决定去景德镇进修。夏天毕业后,尔康又一次回到景德镇,并与朋友决定一起成立“知壹陶艺”。他说,在景德镇成立工作室主要的考量是材料而非客源。相比北上广等大城市,在景德镇,无论是泥料釉料,所有的材料运转都十分方便。

像尔康一样来到景德镇的年轻人有很多,但每个人的状态各不相同。因此,尔康决定依据时长来安排课程 —— 一周、两周或是一个月。

“大家可以根据自己的状态来选择。因为有的人的时间比较短,可能只能待一周;有的人他可能失业了或者失恋了,他可能会待一个月。这样大家就能根据自己的时间管理去选择去待多久,”尔康说。

在知壹陶艺工作室学陶。

在知壹陶艺,每个月都会有新的学生过来。“大概75%左右都是过来放松的状态,剩下有25%的人可能是想从事这个行业,”尔康说。来的人各怀心事,但无论如何,大家都是喜爱陶瓷这一次材料的志同道合的朋友。和这样的群体生活在一起,尔康觉得自己处于一种持续性的开心中。

“来这边的人基本上都挺爱喝酒。从去年开始,我们每年都会酿很多梅子酒。基本上在春天酿酒,到了夏天九月份的时候就开始陆陆续续能喝了,然后能一直喝到过年,”尔康说。

尔康与学生朋友们一同野炊烧烤。

近年来,随着景德镇陶瓷业态的逐渐叠新发展,陶瓷已经逐渐由一种工业生产转变成了文化旅游的标签。人们不再是单纯地生产产品,而是更多地产出价值与文化。尔康觉得,这样的趋势几乎是一种必然。

“最初当我们做瓷器的时候,可能它的实用价值更大,但是这个价值我觉得现在已经完全满足市场了。随着经济的发展和人们对于文化艺术的需求不断提高,这种材质的介入它是一个非常大的市场,而且受众会越来越广,”他说。

一批正在烧制的陶器。

如何为陶瓷这一实用器皿注入审美与艺术表达,是包括尔康在内的众多景德镇陶艺人共同面对的课题。

?其弈

拒绝内卷,慢着点来

开车穿过流坑坞村的乡间小道,掠过大片的绿色原野,会路过一颗并不高大的桂花树。沿着树下小径往里走,一栋三层高的木质房屋就在眼前 —— 那里是陶艺艺术家其弈在景德镇的家。

房子并不小,除了工作室与日常起居,还有属于自己的展厅与茶室,多余的两间卧室则被预留作为民宿。

上图:其弈家的吧台,上面有许多茶具用品。

下图:在家中冲咖啡的其弈。

2006年,其弈来景德镇念陶瓷大学 —— 他爱上了这里的生活,也在这结识了自己恋人“知音”。毕业后他们留了下来,租下一桩民房,将其改造成自己的陶艺工作室。

如今,二人在这里过着自给自足的生活。他们在属于自己的工作室创作,并在自己的展厅里售卖作品。除此之外,两人也开设了周末咖啡馆与民宿,一方面是补充收入来源,一方面也是能结识新的朋友。在景德镇的乡野田埂间,他们的生活形成了某种闭环。

作为一名专精柴烧陶器的艺术家,其弈在北京和杭州等大城市都办过展览,在业内算得上小有名气。他说选择十多年来一直留在景德镇,是因为景德镇的包容。他觉得生活在这里无需在乎他人眼光,也因此没有压力。

其弈与知音的一家四口。

“景德镇的生活最让我满意的就是它有一种由内心释放的安全感。无论你在一个工作坊或者任何地方,没有人会去评判这个人是景德镇人还是外地人,没有这样的概念。所以景德镇是一个永远不排外的,包容的地方。你乍一眼看去就是一个很小的地方,但是它的这种胸怀是很大,” 其弈说。“各种各样,在别的地方被称之为"奇怪"的人,在这里就都是普普通通的一员,大家都没有人设的负担。”

在做陶上,其弈有自己独特的讲究。他几乎不画草图,因此每一件作品都是孤品,无可复制。别人都说熟能生巧,但其弈偏要反其道行之,他说这是要控制自己的思维惯性与行为定式。没有固定的套路,其弈的“野路子”自然也没办法教人。在创作中,他希望完全按照自己闲散的状态来,不愿意被代理人或者顾客的需求所左右。

其弈家中的一个独桌展厅,放了16个器皿。

“我们比较倾向于自由式创作,不太会有一些订单或者预售或者提前的展览规划什么的,” 其弈说。“我们就是把东西做出来了之后再放到展厅里呈现销售,就有点像是一个田地里工作的农民一样,你先把土豆种出来了才有可能去卖土豆。”

考虑到生计,其弈会做一些日常器皿类的陶具并以合适的定价售卖,但他并不愿意去量产那些流行的款式。

其弈家中的展厅。

“在一个成熟的代理市场模式里,比方说你做了某一个杯子,卖得很销量不错,可能代理商他就会希望你说这个月能不能再补100个。如果说签订了代理关系的话,那就会形成一种无形的压力,这对我来说那是一件很痛苦的事情,” 其弈说。

随着自媒体的不断宣传,近年来景德镇的陶瓷产业也日益趋近饱和。对于一些在大城市有积蓄的上班族来说,在景德镇做陶的成本很低—— 可能上海一个月的租金就能在景德镇租一个半年的工作室。

年轻人们不断涌入,也有越来越多前人的经验可以借鉴。随之不可避免的是,行业内部也在不断地进行专业化细分。有些人刚来,就可以建立从创作到营销到包装到品牌建设的完善体系。其弈觉得这是一件好事,没有必要去批判,但他还是怀念一开始那种天真浪漫的状态。

上图:其弈家中茶室的一角。

下图:冒着热气的茶壶。

“我说你们这种人就是在加速景德镇的内卷,”其弈笑着说。“有时候我们认识了朋友,说一起来喝咖啡或者吃个饭,他说我好忙,我在赶东西。对于很多来这里的人,景德镇慢慢悠悠的状态是他们一开始最喜欢的,但是他们自身也在改变着。”

尽管已经从业近12年,其弈依旧希望自己以一种业余的身份去做陶艺。按他自己的话说,是为了保留那份原始的本能与冲动。

?俊皓